Turismo de clase

A principios de Junio estuve unos días en Milán aprovechando un congreso del trabajo. Italia es un país que me tiene ganada desde que en 2017 hice un rotatorio de 2 meses en Pisa, y Milán era un destino pendiente desde hacía tiempo. Recuerdo que alguien, al saber el tiempo que pensaba pasar allí, me dijo algo así como “hala, dos días en Milán, por lo menos harás una excursión al Lago Como, ¿No?”. Me quedé bastante patidifusa ante la propuesta y no sé qué respondí, pero desde luego que no pensaba hacer tal cosa. Mi plan era ver la Última Cena si se podía, algunas de las cosas más destacadas tras una breve búsqueda en internet y, por supuesto, visitar todas las librerías que pudiera para llevarme una buena provisión de lecturas pendientes que a la vez sirvieran de recuerdo. Si me sobraba tiempo, paseo por la calle y Aperol en terracita, pero en ningún caso excursión loca al Lago de las de salir corriendo en un bus a las seis de la mañana, pernoctar y volver o, peor aún, volver corriendo a Milán a las nueve de la noche.

Cuando me puse a investigar en internet, siguió la misma deriva: artículos del tipo las 20 cosas imprescindibles que ver en Milán en un día empezaron a delinearme una lista que me parecía imposible cubrir sin contar con superpoderes. Las entradas para la Última Cena con tan poca antelación ya estaban agotadas, a no ser que uno pagara más de ochenta euros por un tour guiado de dudosa enjundia que tenía la entrada (que sin tour antes de estar agotada costaba 15 euros) incluida. Ríete tú del chasco de los conciertos de Bad Bunny.

Empecé a planear cómo distribuir los momentos libres para ver el máximo de cosas posible, pero enseguida me rebelé ante la idea. No es el turismo que a mí me gusta hacer. En mi Instagram no hay subida ni una sola foto de las cientos que hice con el teléfono. Parece que cabe preguntarse, si una hace un viaje a Italia pero no sale nada en su Instagram, ¿Realmente ha viajado a Italia? Quiero pensar que sí. Yo no viajo para tener un decorado de fondo para mis redes sociales, eso siempre lo he tenido claro.

Pero entonces, ¿Por qué viajo? ¿Realmente disfruto viajando?

A la vuelta de la escapada de Milán pasé por la Feria del Libro de Madrid, y entre las piezas del botín cayó en mi poder Estuve aquí y me acordé de nosotros: Una historia sobre turismo, trabajo y clase, de Anna Pacheco. Paradójicamente, lo empecé cuando aún estaba volviendo de mi viaje, y me hizo reflexionar sobre mi comportamiento, entre otras cosas, con el personal de los hoteles donde me quedé. A ese respecto, el examen de conciencia salía favorable: recordé con pesar la cara de extrañeza de las mujeres del personal de limpieza del último hotel cuando las saludaba por los pasillos, como si no estuvieran acostumbradas a que se reconociera su presencia. También que había procurado recoger las habitaciones siempre en lo pertinente a migas diversas, objetos personales desperdigados, etc. para intentar facilitarles el trabajo lo máximo posible. Bueno, muy bien, un pin por cumplir el bare minimun y por tratar a los demás como seres humanos.

Sin embargo, mientras transitaba por las distintas problemáticas que plantea Pacheco, la pregunta seguía dando vueltas en la parte de atrás de mi cabeza: ¿Por qué viajo?

La respuesta corta es evidente: para conocer otros sitios, para ver obras de arte que si no no estarían a mi alcance, para comer comida que no disfrutaría igual o que en Cantabria directamente ni aparece. Cuando fui a Japón fui a Japón porque quería saber cómo era Japón, y eso es cierto. Pero, ¿Realmente disfruto viajando?

Viajar para mí tiene algo de tortura incesante. Soy una persona que probablemente tiene TOC y seguramente está en el espectro autista. Soy médico, es difícil pasar ciertas cosas por alto, y si no he ido a que me diagnostiquen es porque me parece tan obvio que prefiero ahorrarme el dinero. Dormir en sábanas que no son las mías, usar almohadas y colchones que han usado otras personas, pisar sin chanclas en el baño en el que se han posado los pies y lo que no son pies de cientos de seres humanos antes que yo son pruebas de fuego a las que tengo que enfrentarme cada vez. Sólo lo logro haciéndome un gaslighting brutal y manteniéndome muy ocupada con las cosas del viaje que sí disfruto. ¿Y qué cosas son esas? Pues, aparte de las básicas enumeradas anteriormente, resulta que me he dado cuenta de que hago turismo de clase.

Cuando estoy fuera, y al ritmo del mantra “venga, qué más da, que estamos de viaje” he perpetrado unas barbaridades pecuniarias que nunca jamás me permitiría estando en casa.

Es cierto que normalmente tengo fama de tacaña entre mis conocidos, pero creo que es porque mis prioridades siguen un orden muy distinto al del resto de la gente (de nuevo, autismo sin diagnosticar). Puedo estirar la ropa hasta que literalmente tiene agujeros porque para mi la ropa sólo es una necesidad que tengo que suplir, no me gusta comprarla, no la disfruto. En libros, sin embargo, puedo gastarme cantidades que para otras personas serían obscenas. Y cuando estoy de viaje, cuando entro en una librería como Rizzoli en la Galería de Vittorio Emanuele y todas esas ediciones preciosas aparecen ante mí, gasto como si mi sueldo fuera infinito. Ni siquiera lo pienso. Ni siquiera valoro que no me vayan a caber en mi maleta de cabina (medidas de Ryanair, ni siquiera de Iberia). Me transmuto en una Señora Bien que tiene presupuesto y espacio infinitos y que nunca piensa en que le vayan a hacer facturar la mochila en una aerolínea de bajo coste.

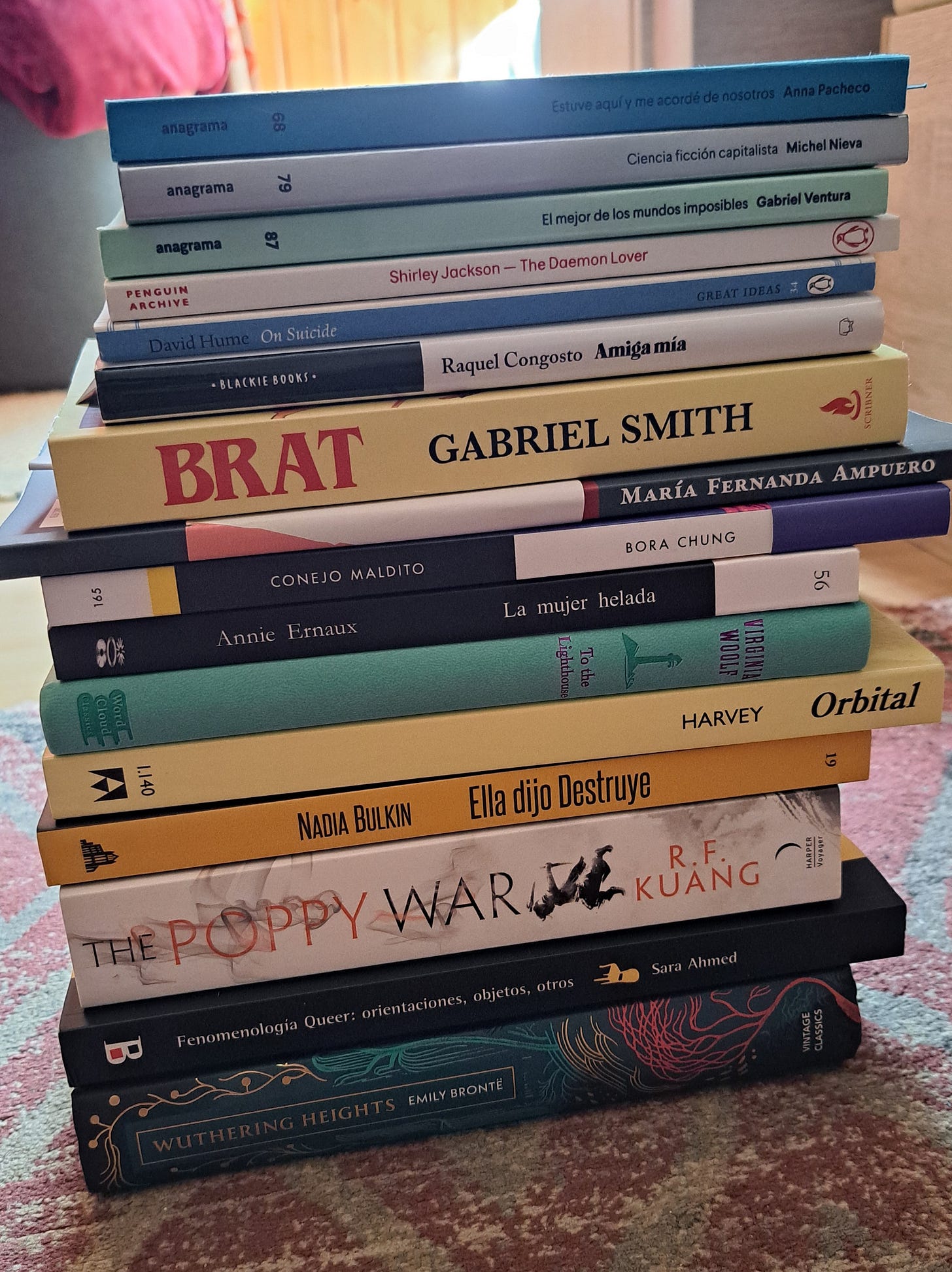

El resultado del viaje a Milán y la Feria del Libro de Madrid. Sí, lo sé. No está bien por mucho que prácticamente todo estuviera en la lista y fuera a ser adquirido en un momento u otro. No, no voy a admitir preguntas a este respecto, gracias.

Lo mismo me pasa con las entradas a museos, las copas en terrazas, la subida a no sé qué azotea que en el fondo me da un poco igual pero que siempre acabo pagando porque no sé si voy a volver y al fin y al cabo la vista siempre es bonita y caigo en el FOMO que te genera todo el mundo (mujer, CÓMO NO VAS A SUBIR A [insértese aquí el Duomo, Santa María del Fiore, Notre Dame, etc.]). Las ventajas que da coger el avión seis meses antes con transbordos de infarto apenas posibles o los desayunos adquiridos en el supermercado en lugar de en el alojamiento se volatilizan en el momento en que estoy en el destino y todo ese plus monetario acumulado me lo roba otra trampa del capitalismo: la ilusión de creer que una vida donde todos mis caprichos son posibles está al alcance de mi mano, aunque sea por unos días. Una vida donde no tengo que ir a trabajar, ni tampoco, ya de paso, otras responsabilidades1. Un sueño en el que lo único de lo que me tengo que preocupar es de tener batería, mirar cuadros y estar levemente achispada la mayor parte del tiempo.

No digo con esto que haya que renunciar al impulso hedonista y a disfrutar cada momento de un viaje, si se tiene el privilegio de poder hacerlo. Soy fiel defensore de la filosofía Epicúrea frente a la moda terrible del Estoicismo, creo que todos deberíamos poder vivir disfrutando constantemente, retirados a una casa solariega en el campo con nuestros amigos, despatarradas en una hamaca mientras comemos higos, uvas y queso y leemos apaciblemente.

Esta reflexión, tan específica que dudo de que le sirva a alguien más aparte de mí, pretende únicamente recordarme que viajar no tiene que consistir siempre en hacer turismo de una clase social a la que nunca perteneceré. En alguno de estos frenesíes consumistas la aerolínea me hará facturar la maleta, me penalizará con sesenta euros y me bajará a la tierra rapidísimo.

Por eso quiero recordarme que siempre, siempre, siempre merece la pena esforzarse en buscar el placer sin tener que hacerlo a través de la ley de la oferta y la demanda, que no hay que intercambiar el ocio por la conciencia de clase. No censuro el gastar los doscientos euros que te caen en la mano al pasar por la casilla de salida en cosas que te hagan feliz y te alivien momentáneamente de la alienación del tardocapitalismo en declive… pero que no se nos olvide que la partida de Monopoly ya estaba empezada cuando nos obligaron a sentarnos a jugar.

Normalmente estas responsabilidades son lo que yo denomino segundo trabajo porque si no tuviera el primer trabajo la mayoría o bien no existirían o serían más llevaderas al disponer de más tiempo para llevarlas a cabo: el cuidado de la casa, mis citas médicas, preparar el tupper para llevarme a trabajar, el gimnasio, los cuidados de otras personas que no son yo, el mantenimiento de un coche que sólo poseo para poder ir a trabajar, etc.